2710 浏览克里斯·弗里曼毕生工作的特点是他的长远眼光、他同时在微观和宏观层面进行分析的能力,以及他坚定不移地致力于一条更加公平和环境可持续的增长道路。尽管他的大部分著作都明确关注高收入和快速增长的东亚国家,但全球发展的挑战是他关注的首要问题。在 1970 年代初期,他在起草《苏塞克斯宣言》中发挥了关键作用;1他非常重视与发展中国家学生的互动,1991 年访问南非时,他对开普敦低收入郊区的访问深受感动。

在这篇文章中,我们以弗里曼的四项开创性贡献为基础,来考虑低收入和中等收入国家面临的主要创新挑战。在每种情况下,弗里曼在介绍和发展这些议程塑造话语方面都发挥了关键作用——通常是关键作用。我们希望强调的是,我们正在利用弗里曼对思想领域的贡献来应对当代全球挑战,而不是试图通过对他作品的详细文本引用来证明这一讨论。

首先是认识到创新是经济增长的内生因素。新的过程和产品是有目的的行动的结果——这在经济学内生增长理论的发展中得到了迟来的承认,在政治领域也越来越多地得到承认。它们反映了创新被构思、塑造和提供给用户的经济和社会条件。虽然技术确实具有内在特征,但技术变革本质上是有偏见的(Kaldor,1961)。在回顾伯纳尔对他的想法的贡献时——伯纳尔是弗里曼的老师和导师——他强调创新源于对知识创造和技术发展的明确投资,这必然涉及对技术进步的方向性强加(弗里曼,1992c)。

其次,弗里曼在新熊彼特框架的发展中发挥了主导作用,该框架承认并非所有创新都具有相同的“重量”。他与佩雷斯一起,将技术变革分为四组(弗里曼和佩雷斯,1988 年)。随着生产的进行,增量变化会定期发生。它们会导致流程、产品和组织的微小修改。激进创新包括不连续的变化,通常是由研究和开发引起的。例如,核电站不可能从燃煤电站的增量变化中产生。技术系统的变化包括涉及多个相关部门的有限系统性变化,通常是渐进式和激进式创新相结合的结果。例如,合成化学品广泛用于卫生、塑料和农业部门。最后一组创新是产生所谓的技术经济范式的系统系统。这涉及到一系列创新系统的扩散,这些系统非常重要,以至于影响到经济的所有部门。至关重要的是,这些范式不仅限于生产技术。它们涉及制度、治理结构、居住模式和生活方式以及价值观和行为规范方面的互补性社会变化。

第三,与许多伟大的思想家一样,弗里曼与众不同地为我们提供了一个元理论框架,在他的思想发展过程中将这些线索汇集在一起。他开创的技术经济理论提供了一个综合的、具有历史依据的框架,用于理解许多发展中经济体面临阻碍可持续发展的结构性危机、技术是社会建构和可以塑造的、某些技术(在当前时代,信息和通信技术(ICT)具有颠覆性和变革性,可以影响创新以重建一个更公平、更可持续的世界。

第四,弗里曼补充了经济学家所谓的“积极”分析,即他对世界的样子和原因进行了“规范”关注,以发展一个更加公平和可持续的社会和环境。这是贯穿他所有作品的一条线索。例如,“学习经济和国际不平等”(弗里曼,2001 年)解决了战后黄金时代结束后应对和扭转国际和国内不平等增长的挑战。同样,他对现在广泛接受的绿色挑战对创新和政策的核心作用做出了早期贡献(弗里曼, 1992b , 1994,1996 )。希望经济学将这种积极分析和规范分析的结合与一系列政策规定相结合,这些政策规定了我们可以扭转日益下降为经济、社会和环境衰退的信念(弗里曼,1992a)。

在本文中,我们将利用这些贡献,重点关注在中低收入经济体推动更具包容性的发展道路所需的创新挑战。我们不太关心“这个世界的中国”,即那些似乎已经发展出“赶上”全球领先经济体的能力的少数充满活力和成功的新兴经济体(1989)。相反,我们的重点将放在低收入经济体和大量陷入“中等收入陷阱”的经济体上。世界上数十亿人口被边缘化,并在很大程度上被排除在经济增长成果之外。我们不会考虑高收入经济体中同样被排除在外的数亿人——这是弗里曼非常关心的一项重要议程,但与生活在低收入“发展中经济体”的人相比,这需要一套不同的分析和政策处方'。

本文首先叙述了大规模生产技术经济范式的兴起和 1970 年代初期系统性经济危机的出现。2然后解释了这场危机是如何通过全球价值链(GVCs)的延伸而由全球化的深化阻止的,而全球价值链 (GVC) 在 1980 年代加速发展( Ponte 等人,2019 年))。然而,在世纪之交前不久,范式的内部裂痕变得更加明显,导致增长再次放缓和全球金融危机。在这些全球发展的背景下,大多数新兴经济体面临两个结构性问题。首先是大规模非正规部门的盛行;第二个是雁行政策复制中国出口成功的可能性受到侵蚀。然而,危机既带来挑战,也带来机遇,本文讨论了三组创新机会。这些是非正规部门中很大程度上未被认可的创新潜力,区域和南南贸易的增长带来的可能性,以及推动新的技术经济范式 ICT 的核心技术的变革潜力。

大量的生产作为一种生产组织形式,由亨利·福特于 1908 年“发明”。福特大规模生产工厂的三个主要特征帮助塑造了未来七十年单个经济体和全球经济的经济和社会结构。第一个特点是致力于产品和流程的标准化,这允许组件的互换性和规模经济的收获。其次,福特将几乎所有的制造周期内化到密歇根州里弗鲁日的一家工厂中。第三,福特意识到,为了使他的创新成功,消费者必须有收入来购买从他的生产线上喷出的产品。他将工人的工资提高了一倍,部分是为了减少劳动力流失,

福特引入并完善了这种量产组织体系,提高了汽车的性能和质量,并导致其价格大幅下降。4大规模生产的原则迅速传播到其他汽车制造商,然后开始传播到其他行业。尽管在 1920 年代和 1930 年代,大规模生产带来的生产力收益变得越来越明显,但潜在收益的规模在第二次世界大战(WW2)期间生产武器的工厂中变得非常明显。

福特创新的意义不仅限于生产线。整个社会组织的深刻结构性变化以及大众消费的增长也为它提供了补充。大萧条强调了在资本主义长期存在的消费不足危机期间国家在支持需求方面将发挥的关键作用,这反映了福特对确保大规模生产需要大规模消费的必要性的认识。罗斯福在美国的新政在解决需求不足的问题方面取得了先机,但正是 1939 年至 1945 年间的战争经济巩固了美国(然后是欧洲)制造业大规模生产的主导地位。二战结束后,住房建设的大规模扩张推动了需求的增长,这得益于对支持个性化汽车大众化所需的基础设施的大量投资。广告业的发展促进了对电视和各种“机器”(真空吸尘器、食品加工机等)需求的快速增长,这使得家庭的机械化成为可能。在欧洲,福利国家的扩张是支持大众消费的额外动力。

最初在生产部门的一家公司中引入大规模生产导致了经济、社会和政治组织的深刻而彻底的变化。它导致了历史上空前的经济增长率——不仅在北美和欧洲——而且在全球经济的大部分地区。但好景不长,在 1970 年代初之后,这种广泛而持续的增长势头放缓了。1961年至1973年间,美国经济年增长率为4.6%,欧洲为5%;随后,这两个地区的经济增长均降至 3% 左右,并在 2006 年至 2017 年间进一步下滑至 1% 左右。

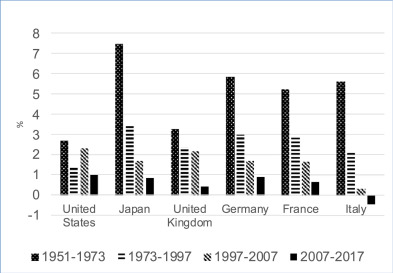

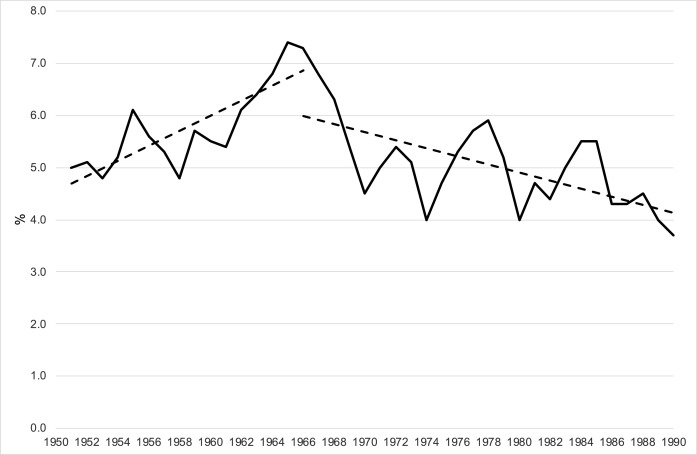

造成这种增长率下降的一个关键因素是生产率增长的长期下降。除了 1997 年至 2006 年间美国以 IT 为主导的短暂繁荣之外,1970 年代初之后,整个高收入世界的劳动生产率增长都下降并继续下降(图 1))。这是因为大规模生产范式的扩展所带来的效率收益随着生产部门内边际生产率增长的下降、经济结构的日益第三化(服务业活动更难以机械化)以及一系列大规模生产社会技术范式的限制因素,例如强大的工会的发展。毫不奇怪,鉴于生产率下降,作为持续生产率增长的必要驱动力的投资率也下降了(卡普林斯基,2021 年)。与生产率下降相关的是企业利润率的下降(美国的图 2;欧洲没有相应的数据)。

大规模生产中不断扩大的生产规模,以及对知识创造和营销的大量投资的需求不断增加,导致企业部门将其业务扩展到其国内经济之外,不仅向其他高收入国家,而且向发展中国家也是。最初,低收入经济体的海外投资旨在开发自然资源和满足(有限的)国内市场最终需求。但是,从 1970 年代中期开始,这种海外投资有了新的形式。面对生产率增长下降和企业盈利率下降的情况,必须找到一条新的盈利途径。这涉及对发展中经济体廉价劳动力的剥削。发展中国家不仅拥有几乎无限的劳动力供应,而且,

新自由主义政策在全球的传播促进了跨国资本利用这种低成本劳动力的能力。全球贸易自由化始于 1950 年代的关贸总协定,然后是 1990 年代之后的WTO,作为高收入世界的自愿行为,强加给了许多低收入国家。不管他们喜不喜欢(有些人,如韩国、台湾、新加坡和香港,热情地转向外向型),投资越来越集中于满足外国而非国内消费者的需求。

发展中经济体的廉价劳动力和日益熟练的劳动力的可用性,以及贸易体制的迅速和系统的自由化,得到了运输和通信基础设施创新的补充。航运和物流领域的集装箱化显着降低了全球运输产品的成本,通信技术的进步降低了组织和控制全球供应链的成本。因此,在结构性背离公司内部化政策的情况下,公司战略转向集中核心竞争力和发展全球供应链,通常伴随着对生产国的外国直接投资。5生产的断裂(“垂直专业化”)(芬斯特拉,1998;Hummels 等人,2001 年)和全球价值链(GVC) 的发展导致全球贸易发生重大转变,日益集中于中间产品和服务(Sturgeon 和 Memedovic,2010 年)。6到 21世纪初,超过三分之二的全球贸易是通过全球价值链进行的(贸发会议,2013 年)。

这些发展的三个主要影响与我们对未来创新议程的关注密切相关,以实现更大的全球包容性。首先是发展中经济体的低工资劳动力对高收入国家企业盈利能力的贡献。随着全球价值链的延伸和深化,生产力下降导致的 1970 年代后盈利能力下降的趋势(如图 2 所示)被逆转(图 3 )。7

其次,全球价值链中生产外包的后果是贸易表现日益失衡。主要的高收入经济体——尤其是巨大的美国经济体和英国——陷入了越来越大的贸易逆差,这反映在以出口为导向的亚洲经济体以及日本和德国等一些高收入经济体产生的顺差。在整个发达的工业世界中,这导致了劳动力的流离失所以及结构性失业和贫困的增长。以前繁荣的工业区退化为锈带区(欧盟,2020 年)。

第三,生产的日益分散化和全球价值链的快速增长导致生产的“离心化”,这反映在全球生产和贸易的地理变化中。非经合组织经济体在全球 GDP 中的份额有所增长,它们在全球制成品贸易中的份额也有所增长(工发组织,2016 年)。值得注意的是,这些成功的中等收入经济体的活力体现在其出口技术强度的提高上(工发组织,2016 年,图 4)。这在很大程度上是中国以及东北亚和东南亚其他经济体工业活力的结果。中低收入经济体,特别是低收入经济体的出口没有显示出相应的结构变化。

资料来源:根据世界银行(2020 年)计算

在弗里曼对技术经济范式的历史经验的叙述中,每一次增长激增都持续了大约五到六个十年(弗里曼等人,1982)。然而,显然,大规模生产范式似乎有更长的寿命。它是在 20世纪初“发明”的亨利福特的世纪,在二战后的二十年里达到了鼎盛时期,并且在世纪之交之前一直保持相当强劲。我们认为,这种长寿是 1980 年代初期之后通过全球价值链延伸而导致的深度全球化激增的直接结果,当时,面对范式生产率的下降,企业部门在全球范围内扩展其业务以利用发展中国家的低成本劳动力。值得注意的是,虽然 20 世纪最后二十年以 GVC 为主导的全球化延长了大规模生产范式的寿命,但如果没有日益广泛地融入 ICT 核心技术,它就不可能蓬勃发展,这正在塑造后- 量产世界。

但是,就像战后黄金时代的情况一样,许多美好的事物走到了尽头,到了千年之交,这个全球系统的功能和架构开始出现磨损。随着美国里根和英国撒切尔对税收制度的改变,并在其他高收入经济体广泛复制,投机性投资在金融配置中变得越来越占主导地位。8深化金融化加剧了成熟的大规模生产范式的许多潜在矛盾。它导致并反映了企业战略中短期主义的增长,这对长期和生产性投资以及创新支出产生了迟钝的影响。通过金融套利获得巨额收益的机会转移了企业家将精力集中在生产活动上。在最大化股东价值的旗帜下,高级管理人员和股东参与了系统的“价值获取”过程(O'Sullivan,2005;Lazonick,2017;Mazzucato,2020),加剧了向更加不平等的收入分配和财富(Alvaredo 等人,2017)。而且,也许从大规模生产范式的持久性的角度来看,最重要的是,投机的加剧导致了“泡沫经济”,这反过来又导致了 1998/1999 年美国的高科技股票交易所崩盘(Pérez,2002 ),以及 2008 年更不稳定的全球金融危机。2008 年之后经合组织经济体的产出下降与 1930 年代大萧条的崩溃相媲美。2008 年之后采取的量化宽松计划并没有重振需求和生产,反而只是强化了投机经济(O'Sullivan,2005 年;UNCTAD,2017 年)。