3877 浏览国外学者主要从狭义和广义的两个层面来对创新绩效进行定义。Hagedoorn 和 Cloodt(2003)指出,从狭义的角度来看,创新绩效主要指企业将发明和创新投放到市场中所获得的成果,通常涉及到创新发明或产品的数量。从广义上来看,则指从创新概念和想法的产生, 再到出现创新发明,直到将其投放到市场中市场化后的一系列过程中,企业所取得的在发明、技术以及创新等方面的成果[98]。由此可以看出,无论是从狭义还是广义视角来对创新绩效进行定义,学者们关注的始终都是创新活动带来的成果,并将整个创造发明的历程看作是一个“投入到产出”的过程。其中,创新投入主要针对企业层面的投入而言,通常是以企业创新投入的具体数量等来衡量创新绩效。然而,初始的投入仅仅代表着创新的开展,并不能代表创新绩效的产生过程,更不能体现创新成果。因此,从产出成果的角度,把创新绩效当做一种成果来测量开始获得学者们的普遍认可。如学者陈劲和陈钰芬(2006)就从产出的角度提出,创新绩效是可以被客观度量并且能够被感知出的创新活动所创造出的成果或绩效,并将其分成直接经济效益(如新产品所获利润的比率、新产品占销售总收入的比例等)和间接经济效益(如经验、专利等)两种类别[99]。此外,有学者根据创新行为包括产品和过程创新,相应的也从产品和过程创新两个角度定义创新绩效。国内学者高建和汪剑飞等人(2004)首次提出将创新绩效的内涵分成产出绩效和过程绩效两大部分[100]。Stamm&Rafalska(2005)持相似的观点,也将创新绩效定义为是企业通过产品创新或过程创新而带来的绩效提高[101]。任雪娇(2018)在研究制度环境对企业创新绩效的影响时,将创新绩效定义为企业在创新活动中的效率、获得的成果以及其对企业经营运作的影响[102]。

综上,创新绩效的内涵在不同的研究背景下有所不同。基于此,本研究从广义的角度出发,并基于产出结果的研究视角,参考学者陈劲等的研究成果,将创新绩效理解为企业通过对内外部资源进行整合,进行创新投入,开展创新活动,开发出创新产品并进行市场化后, 所取得的直接经济效益。

2.3.2创新绩效的维度

通常学者们在进行研究时关注的重点不同,并且采用的各项指标都具有不同的特征,因此在确定创新绩效的维度时,所采纳的测量指标也并不完全相同。早期学者们在进行研究时,大多从“投入”或“产出”的单一视角出发,只使用某个具体指标测量,其中使用频率较高的有研发投入、专利数量、新产品产值等。Nelson(1982)认为一个企业在研发上进行的投入,能够有效支持其开展创新活动,进而为企业带来专利数量、先进技能、利润等方面的收益[103]。因此,有学者进一步提出,若企业属于高新技术行业, 则在测度自身创新绩效时,采纳研发投入这一指标得到的效果会更为理想(Hitt&Kim,1997)[104]。有学者持不同观点,认为企业开发出的专利数量才是最终造成创新绩效提升的主要原因(Freeman 等 1998 )[105]。但是值得注意的是,企业开发出的专利产品最终能否实现市场化成效,从而进一步影响创新绩效,则主要取决于自身的产品化程度。基于此,学者们不再只关注创新投入这单一视角,逐渐开始关注创新产出。如 Hitt 等(1996)较早时就提出企业可以根据新产品占比来测量其创新绩效[106]。Ylo-Renko 等人(2001)则采用企业在这之前的三年时间内所产出的新产品的数量来测量创新绩效[107]。Cordero(1990)强调企业是“理性人”,指出企业开展创新活动的最终目标是为了获得产出或利润,所以采用企业市场价值这一指标来测度创新绩效更为适合[108]。学者贾军等(2012)在进行研究时,则直接采用了资产收益率这一指标[109]。

基于“效率-产出”的概念框架,学者们逐渐扩展了创新绩效的维度,将其划分为两个乃至多个维度。Alegre 等人(2008)将创新绩效分为创新效益和创新效率两个维度,前者采用新产品开发、市场占有率等分维度来测量,后者则采用新产品平均开发周期、平均成本等分维度来测量[110]。国内学者韦影( 2005 )在测量创新绩效时,也将其划分为了上述两个维度, 但是采取了不同的测量指标,主要包括企业近三年销售收入目标实现度、市场占有率的目标实现度、年专利申请数、新产品开发机会、外部创新源等[111]。张方华和吴剑(2011)在研究测度企业创新绩效时,也使用了创新效率和创新效益这两个指标[112]。学者陈伟和张旭梅(2011)指出创新绩效是企业在一定时期内的所取得的创新成果的总体呈现,采用创新活动的效率以及效果来对其进行测量[113]。姜滨滨和匡海波(2015)也将创新绩效分为创新产出和创新效率两个维度,其中前者主要用来描述新产品投入市场后的取得的市场化成效,后者则用来测度企业在开展实施创造性活动中表现出来的创新能力[114]。

此外,Chistensen(1995)从不同视角,将创新绩效分成了创新结果产品、创新应用成果、科学研究成果、美学设计成果和工艺创新成果等五个维度[115]。Moorman(1999)用新产品产出的周期长短以及产品的创新程度、专利数量、企业所有产品中新产品的占有率、新产品占销售利润的比率等题项来测量创新绩效[116]。杨慧军等(2016)将创新绩效分成探索式和应用式两类创新绩效,用于研究外部搜寻对其存在怎样的作用[117]。

综上可以看出,学者们对创新绩效的维度划分主要是基于研究所需、数据的可获得性及样本企业的特征等。结合国内外学者们已经取得的成就,本文选择按照创新效益和创新效率两个维度来测度创新绩效。

2.4吸收能力研究概述

2.4.1吸收能力的内涵

20 世纪 90 年代,Cohen 和 Levintha 首次概括了吸收能力的概念,并把其定义为企业筛选评估、消化以及利用自身内部以外的新知识,然后将其商业化的一种能力[118]。大部分学者都认同上述观点,在研究吸收能力时,也多是从组织的视角。如国内学者王雎(2007)指出吸收能力是组织所具备的基于组织间合作关系基础之上的一种跨组织能力[119]。邹艳和张雪花(2009)根据创新过程中知识传播扩散特征,指出吸收能力是企业自身所具备的一种动态能力,主要指其对从自身以外取得的新知识进行评估、吸收、转化以及应用等四个方面的能力[120]。解学梅,左蕾蕾(2013)与之观点相似,指出吸收能力是企业对自身以外的新知识不断进行探索的动态能力,是获取、转化、吸收和利用这些新知识的一个动态过程[121]。还有一部分学者从个体的视角对吸收能力进行研究。如 Lane 等(2006)指出吸收能力是组织内部员工通过吸收与其他同事交流和互换取得的自身并不具备的新知识后,把它与自己现有的知识进行整合,继而创造出新知识的能力[122]。宋姝婷(2013)以客户经理个体为研究主体,探究了个体的吸收能力在社会资本与知识转移关系中起到的调节作用[123]。

结合学者们的研究,吸收能力是一种动态过程。因此,随着研究逐渐的深入,学者们逐渐倾向于把吸收能力分为不同阶段和过程。如张洁等(2012)把吸收能力划分成了以下几个连续的过程:第一阶段先是筛选并获取对自身有益的外部知识;第二阶段则开始对其进行内化和应用,将其与现有知识进行整合;最后阶段主要是将创造出的新知识应用到企业开发的产品或服务中去,使其转化为商业上的利益[124]。学者赵红岩等(2015)也持相似观点,提出吸收能力的第一阶段是识别并理解自身以外知识的能力;第二阶段则是对这些新知识进行筛选评估,然后对有价值的部分进行消化的能力;第三阶段是将其和自身的知识储备进行融合,以确保其在企业的业务流程以及各项规定中的适用性,由此创造出新知识的能力[125]。曹勇等(2017)指出吸收能力是组织将自身已具备的知识与新知识相互整合后进行再利用的一个不断变化的学习过程,并进一步把其分为了探索式、转化式和利用式学习等三个不同类别[126]。

综上,国内外学者们都从不同的研究视角对吸收能力进行了定义,且学者多从组织层面强调企业吸收自身以外的新知识。但是,组织内部中的每个员工具备的知识都有所不同,且有些员工所掌握的某些知识可能是组织整体所不具备的,因此也有必要吸收这些知识(何永清,2012)[127]。由此,在参考上述研究成就同时根据本文的研究内容的基础上,本文提出吸收能力是个人或组织在评估、学习内外部对自身或组织有用的新知识,并将其进行消化理解后,形成符合自身需要的新知识并实现某种价值的一种能力。

2.4.2吸收能力的维度与测量

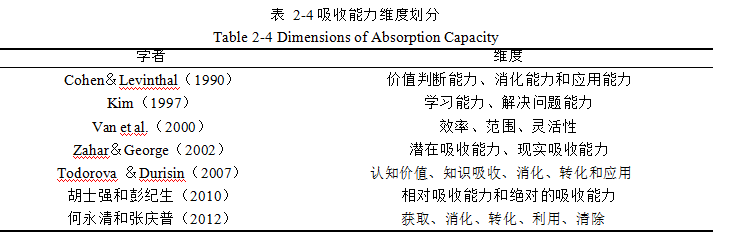

由于学者们的研究视角不同,对吸收能力的维度划分也不尽相同。梳理文献发现,学术界在研究吸收能力时,普遍将其划分成了多个维度,比较有代表性的维度划分有:Cohen 和Levinthal(1990)最早提出吸收能力的概念时,指出其应该包括价值判断能力、消化能力和应用能力三个维度[128]。Kim(1997)从新的研究视角将吸收能力分解为学习和解决问题两个方面的能力[129]。Van 和 Bosch 等(1999)则从知识整合的视角出发,将吸收能力分解成了效率、范围和灵活性三个分维度[130]。Zahar 和 George(2002)将吸收能力归为企业动态能力的范畴,将其定义为企业获取、消化、转化以及应用知识的一系列流程,并把前面两个过程分为潜在吸收能力,后面两个过程则为实现吸收能力,他们的研究得到了学术界广泛认同[131]。通过对比上述学者们对吸收能力的界定,可以发现,Zahra 和 George 在对吸收能力进行界定时,减少了其中的一个维度即“价值判断能力”。Todorova 和 Durisin(2007)认为如果删掉该维度,在一定程度上可能会导致企业不能更好的识别和评估出新知识能够对企业带来的价值,并提出吸收能力主要包括认知价值、知识吸收、消化、转化和应用五个维度[132]。通过梳理国内外研究成果,胡士强和彭纪生(2010)将吸收能力划分为相对吸收能力和绝对吸收能力两个维度[133]。何永清和张庆普(2012)借鉴前人的研究,根据人体消化的研究角度,提出吸收能力应包括知识的获取、消化、转化、利用以及清除能力等五个维度[134]。

综上所述,关于吸收能力的划分维度,学者们尚未达成一致。根据本文后续要进行的研究过程,在此将吸收能力定义为企业的一种内部动态能力,是其对从自身以及外部获得的新的知识等资源进行识别、筛选、消化及利用的能力。

2.5.1高承诺人力资源实践与知识分享的关系

知识属于个体的智力资本,个体能够自主决定是否对其进行分享,从这一角度来看,知识分享实质上是个体的自主行为,并且组织也不能将其视为一种工作内容进而来要求员工。与个体层面间进行的知识分享相比,在组织层面上只依赖个体之间的交互传递并不能有效实现知识的分享传播,还需借助一定的组织支持。因此,如何把个体的知识转化为组织层面的知识并为组织分享利用是值得探讨的一个问题。

学者的研究成果表明,影响知识分享的因素不仅包括性格、态度等个体因素,还包括了人力资源管理实践这一组织因素,甚至有学者认为,人力资源管理实践在组织内部员工进行知识分享的过程中起到关键作用(Currie&Kerrin,2003;Cabrera,2005;王雁飞和朱渝(2012)) [135-137]。Tsui 等(1997)进一步提出,组织在实施承诺型人力资源实践管理员工关系时,能够向员工发出组织将对其进行长期投资的信号,从而在组织与员工之间建立一种高投入的关系,并以此激励员工组织内部的知识分享。但是,大部分学者认为高承诺型人力资源实践向员工传递的是信任讯号[138]。如 Robinsonhe Rousseau(1994)指出高承诺人力资源管理实践的各项活动(如严格的培训、公平的薪酬体系、晋升渠道、绩效管理等),都能体现组织对员工的信任关系[139]。这种信任关系在很大程度上能减少知识分享时风险发生的概率,提高员工分享知识的意愿,从而增加知识分享的交互程度 Cai 和 Souz(2013)[140]。国内学者刘培琪和刘兵员等(2018)认为员工在决定是否要向其他人分享知识时,高承诺人力资源实践能够传达给员工一种信任和安全的信号,使其获得较高的心理安全感,由此不用担心自己在企业内的工作地位以及名誉等会受到别人的威胁,从而更乐意和他人分享自身的知识和技术[141]。基于此,有学者认为高承诺人力资源管理实践是间接影响知识分享,并从不同研究角度探究了该一影响机制。其中 Collins(2006)以组织氛围为中介变量,探究其在承诺型人力资源实践和知识分享与整合关系中所起的影响作用[24]。刘宗华和毛天平等(2017)引入了“自我效能感”这一心理变量,验证了其在高承诺人力资源管理实践与知识分享间起到部分中介作用[23]。随后,刘宗华和李燕萍(2017)又验证了“内部人身份感知”在高承诺工作系统与知识分享的关系中起部分中介作用[142]。

通过对高承诺人力资源实践与知识分享的关系相关文献进行梳理发现,学者们选择从单一的高承诺人力资源实践到组合实践进行研究,还从不同的视角下选择了不同的中介变量来验证二者的作用机制,这些研究成果都表明了高承诺人力资源实践能促进知识分享。

2.5.2高承诺人力资源实践与企业创新绩效的关系

近年来,学术界围绕高承诺人力资源实践与创新绩效的影响机制进行了大量探索,研究出发点涉及到了个体、团队以及组织等层面。学者们通过对不同行业的数据进行实证研究, 得出相对于控制型人力资源管理来说,高承诺人力资源管理能有效促进企业工作效率和绩效的提升,并且能够同时对组织和员工起到增益效应[143]。借鉴组织认同理论和社会交换理论, 高承诺人力资源实践能够促使员工对组织的文化、战略目标等产生认同感,并表现出一种互惠行为,从而能够为组织能创造出正向的产出成果[144],而创新绩效的提升就是这种成果的最有力的呈现方式之一[8]。张军伟和龙立荣(2016)从员工的视角,通过对其感知到的高承诺人力资源实践进行描述汇总,最终形成了一种在部门层面的结构概念,并对这一实践能够分别对部门和员工的绩效产生何种影响进行了讨论,研究结果表明高承诺人力资源实践对部门绩效有正向影响[145]。苗仁涛和王冰等人(2016)以团队为研究对象,通过在团队层面构建了一个以集体效能感为中介的高承诺人力资源实践与团队创新绩效的模型,验证了高承诺人力资源实践对团队创新绩效有积极的影响[146]。陈明淑和李佳雯(2018)在动态能力理论研究基础上,以“人力资源柔性”为中介变量,探讨了高承诺人力资源实践对企业创新绩效的影响,研究结果表明,高承诺人力资源实践对企业创新绩效有正向影响作用[147]。张新忆和陈同扬(2018)基于组织认同视角,以 AMO 模型为基础,将企业的高承诺人力资源实践看作是一个协同作用的整合体系,通过研究证实高承诺人力资源实践能够促进员工的组织认同,从而能够提升组织的创新绩效[148]。

虽然有大量研究已经表明高承诺人力资源实践与企业创新绩效之间存在显著正相关,但是,同时也有学者的研究证实,高承诺人力资源实践与企业创新绩效之间的关系仅为中等程度相关,甚至是不显著相关( Wall&Wood,2005; Wright 等,2005) [149-150]。如 Combs 等( 2006) 对 92 篇高承诺人力资源实践的相关文献进行元分析,发现高承诺人力资源实践与组织绩效呈中等程度相关[151]。国内学者刘善仕等( 2005)早期在研究中国情境下人力资源实践对企业创新绩效的影响时,最终得出的研究结果只有部分验证了高绩效工作系统与创新绩效之间存在显著相关性,这说明高承诺人力资源实践对国内企业的创新绩效的预测作用并不显著[152]。随后,学者张正堂( 2006) 通过实证研究发现,人力资源实践活动中职业发展、绩效评估与管理、薪酬管理、培训和员工参与等几项,对企业创新绩效的影响均未不显著[153]。

2.5.3知识分享与企业创新绩效的关系

知识是进行创新的关键因素,当企业拥有开展创新活动所需的知识后,才有可能真正实现创新[154]。Lauring 和 Selmer(2011)认为,如果认知性的资源不进行分享,就不能被充分利用[155]。Felin 和 Foss(2006)等研究指出企业实现不了创新目标的重要因素之一就在于缺少知识分享,那些为企业进行创新活动所需的知识很大一部分就来源于知识分享[156]。Vanden 和 Van(2004)指出,知识分享不仅有助于组织的发展,还有助于提高企业创新绩效的实证结果证实,通过与那些不与竞争对手分享知识的企业进行比较,选择分享的企业通常都能取得较好的创新绩效[157]。国内学者盛晓伟(2012)指出知识分享不但能够促使员工个体的知识转化成为组织的知识,使其充分发挥战略资源的作用,还能够借此减少重复性工作和因员工离职而导致的知识流失,从而有效节约企业在知识储备方面的成本,间接提升创新绩效[158]。

此外,曹科岩和龙君伟(2009)从团队层面对高校科研团队进行研究,认为团队成员进行知识分享和交流,可以促进成员新思想的产生,从而有利于团队成员科研产出的提高[159]。彭凯等(2012)同样从团队层面进行研究,借助构建相关的概念模型,得出有效的知识分享在知识多样性促进团队创新的过程中,发挥着重要作用[160]。于忠军(2016)则从社会网络的角度出发,认为知识分享不仅能够影响人力资本的发展,更会影响到组织创造力的改善及组织创新绩效的提升[161]。综上所述,学者们无论是从组织层面还是团队层面等都进行了相应的研究,并且都验证了知识分享显著影响企业创新绩效。

2.6本章小结

本章在回顾与分析国内外相关文献相关理论基础上,首先对高承诺人力资源实践的内涵和测量进行了综述;其次对知识分享的内涵、影响知识分享的因素以及测量维度进行了综述; 然后又对企业创新绩效的内涵以及测量维度进行综述;最后就高承诺人力资源实践、知识分享和企业创新绩效之间的内在联系进行分别论述,为高承诺人力资源实践对企业创新绩效影响的研究假设模型构建和后续假设检验提供理论支撑。